ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

「人間とコンピューターのあわせ技」で仕上げる新幹線の細かなダイヤ設定

東北新幹線東京〜新青森間は2020年12月4日を持って開業10周年を迎えた。開業以前は移動に約4時間かかっていたが、新型車両E5系「はやぶさ」の投入と増速運転により、現在は最短2時間59分と約1時間もの短縮に成功している。また、JR東日本より、個別の通信回線と作業環境を用意し、車内をテレワークオフィスとして活用する「新幹線ワークプレイス」の構想が発表されたのも記憶に新しい。

安全性を担保しつつ、最高速度を更新し続け、騒音対策や快適性の向上を図るなど、機能面のアップデートを続けている新幹線。このように、新幹線は最先端の技術を惜しみなく注ぎ込まれているが、その背景にはオンラインが関わっているのではないだろうか。『新幹線を運行する技術』を上梓した鉄道ジャーナリストの梅原淳氏に話を伺った。

梅原 淳

Jun Umehara鉄道ジャーナリスト

1965年、東京生まれ。月刊『鉄道ファン』編集長を経て、フリーランスの鉄道ジャーナリストに。著書に『新幹線の科学 改訂版』(サイエンス・アイ新書)、『JR貨物の魅力を探る本』(河出書房新社)、『新幹線を運行する技術』(SBビジュアル新書)を持つ。

安全・正確・快適な新幹線を支える “コンピューターシステム”

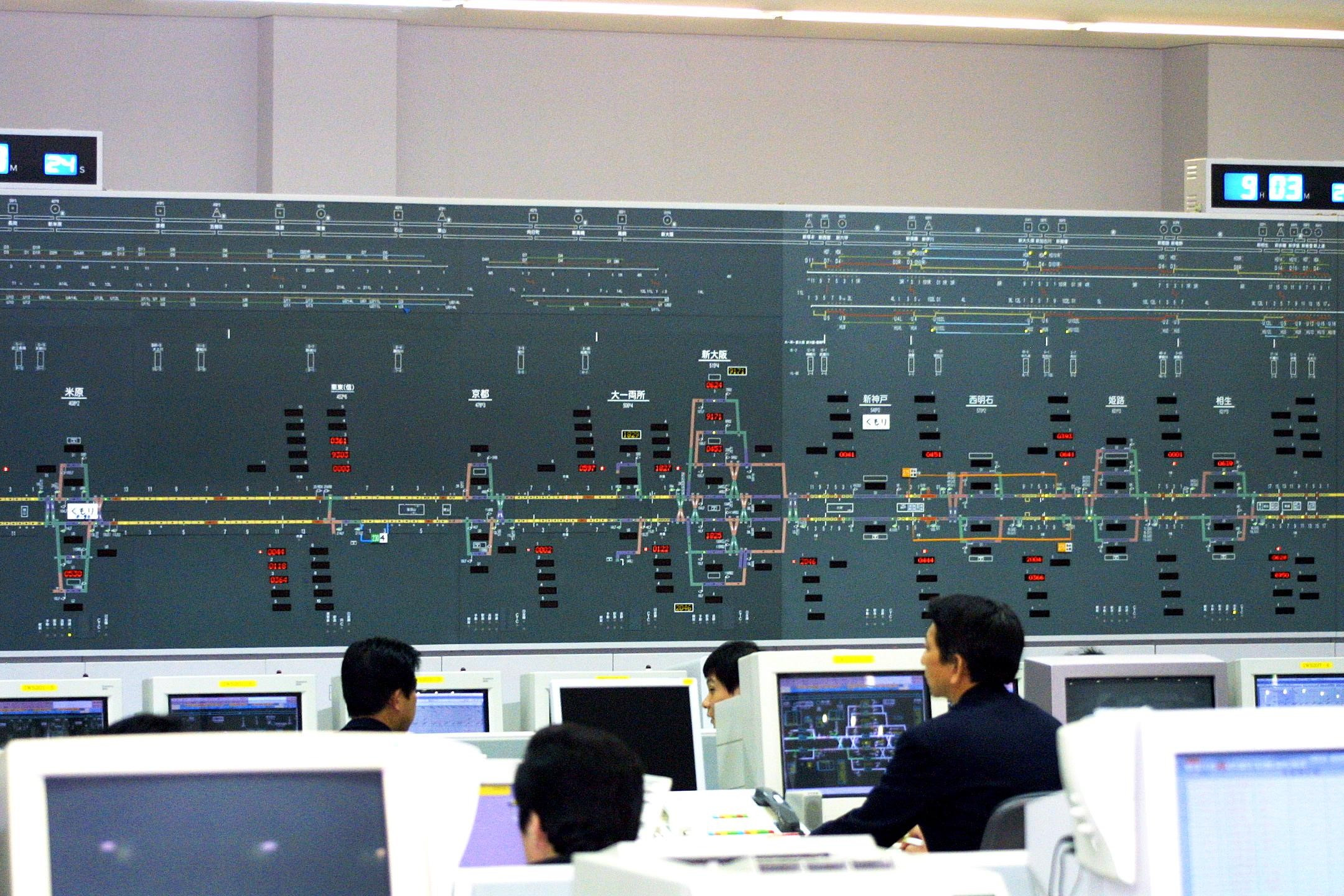

新幹線がこれほどまでに便利に発達したのは、ダイヤの運行や車両の運用をはじめ、ラインの確保や車両の検査など、コンピューターでスピーディーに管理していく“ソフト面”の支えがあったからにほかならない。

人間が手作業で管理するより合理的なのは言うまでもないが、この中でもとりわけオンラインの活用による新幹線運行管理システム「コムトラック」が利便性の向上に一役買っている。

「たとえば『ひかり』は名古屋・京都・新大阪にしか停車しなかったのが、より多くの駅に停まるようになりました。また、停車駅が異なるパターンや毎日変わるダイヤなど、利用者の動向に合わせて複雑な運行も実現しています。それは、東海道・山陽新幹線のコムトラックをはじめとするコンピューターシステムが、90年代に入ってから本格的に導入されるようになったおかげです」

コムトラックはさらなる進化を遂げ、ダイヤの乱れの際、臨時停車や折り返しの組み合わせなども即座に判断できるようになった。その際に、どこの進路に入っていくかはもちろん、通過する列車の進路も割り出し、接触がないよう安全なルートやタイミングを判断できるという。

「コンピューターシステムは二重系となっています。そのコンピューターシステムによって設定された進路に基づいて列車を制御する信号保安装置が三つありまして、それぞれが判断を下します。判断が割れても最終的には多数決で進行を決定しています。一つの信号で判断しているわけではないので、安全性は高いでしょう」

さらに、コンピューターシステムは、指定席の売れ行き具合から利用者の多い時間を読み取って臨時列車を走らせるなど増発の判断も可能だという。

「指定席は一ヶ月前から購入できるので、年末年始やお盆など大型連休を除けば、大抵のことは対応できます。実はイベントの動向も注視しているんですよ。たとえば国民的人気アイドルグループがライブを開催するとなれば、それに伴い利用者も増えるから増発を検討しておくなど、コンピューターにイベント情報を入れて対応しています」

オンラインを介したコンピューターシステムが、さまざまな状況に応じて適切な判断を下し、安全・正確・快適な新幹線の運行を実現しているようだ。

アナログが残る新幹線。完全デジタル化の未来は?

そんなダイヤだが、実はコンピューターと人間の合わせ技により仕上げているというから驚きだ。

「ダイヤのほとんどはコンピューターシステムによって作成されますが、最終的にどうしたいのかは人間が決めないといけないんです。それに、処理能力は人間の方が早い。というのも、コンピューターは先々のことまで視野に入れ総合的に判断し、完璧な答えを目指して計算してしまうため、必要な情報だけ抽出するのが難しく、時間がかかるのです」

アナログなやり方がデジタルの正確性を上回ることも時としてあるようだ。とはいえ、これも膨大な情報から綿密にダイヤを作り上げるコンピューターの性能の高さを証明している。コンピューターが管理する範囲が広くなれば、より人が楽になれるのは言うまでもない。

ほかにも、コンピューターのさらなる活躍を期待しているのが“すれ違い時のスピード調整”だという。

「北海道と本州を結ぶ青函トンネル内では、本来は最高時速260kmで走行できるのですが、貨物列車とすれ違うことを考慮して時速160kmに抑えられています。それは、貨物列車が積んでいるコンテナがすれ違うときの風圧で飛ばされてしまったり、荷崩れを起こしたりする危険があるからです」

本来ならより早く目的地に到達できるはずの新幹線が、貨物列車と線路を共有しているため、すれ違い時にスピードダウンが生じているという。コンピューターシステムが新幹線と貨物列車とのそれぞれの走行状況からすれ違う位置を正確に予測し、すれ違うときだけ新幹線の速度を落とすようにできれば、より早く目的地へ到達できるということになる。

「その際に重要なのがAI。各車両に搭載したAIがオンラインを介して即座に適切なスピード調整をする未来が来れば、速度向上も実現できると思います。青函トンネル以外の区間でもたとえば新幹線が住宅地を走る場合、騒音の基準がますます厳しくなる中で、どのタイミングでどう走行すればいいのか、今後さらにこのスピード調整の動きは強まっていくのではないでしょうか」

新幹線の可能性を高める、オンラインの活用

新幹線がより進化していく過程で重要なのは、先述の通りコンピューターやAIだ。これらに求められるのは、予見する力。

たとえば2019年の台風19号による北陸新幹線水没被害では、10編成全てが廃車する結果になったが、車両を事前に避難させる忠告や、環境によって相応しい車両を提案することができていれば、結果は変わっていたかもしれない。

幸いなことに、上越新幹線に投入予定だったE7系5編成を代替として北陸新幹線で使えたため、最悪のケースは逃れたが、梅原氏はこれを踏まえて次のように話す。

「コンピューターやAIがもっと予見できるようになったら、人間の経験値では補えない異常事態に過不足なく備えることができるようになる未来が来るのではないでしょうか」

また「インナー向けだけでなく、アウター向けにも新幹線の進化は必須」と梅原氏。

「指定席のチケットは一ヶ月前から購入可能ですが、飛行機は国際線だと一年前から買えますよね。新幹線もそういう流れにしなければいけないのかなと感じています。内部の人が使っているオンラインだけじゃなくて、利用者が使うオンラインを強化していくことができれば」

新幹線の進化には、コンピューターの活躍やAIの技術が欠かせない。ニューノーマルな時代に必要不可欠なオンラインが、きっとそれを後押しするのだろう。