ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

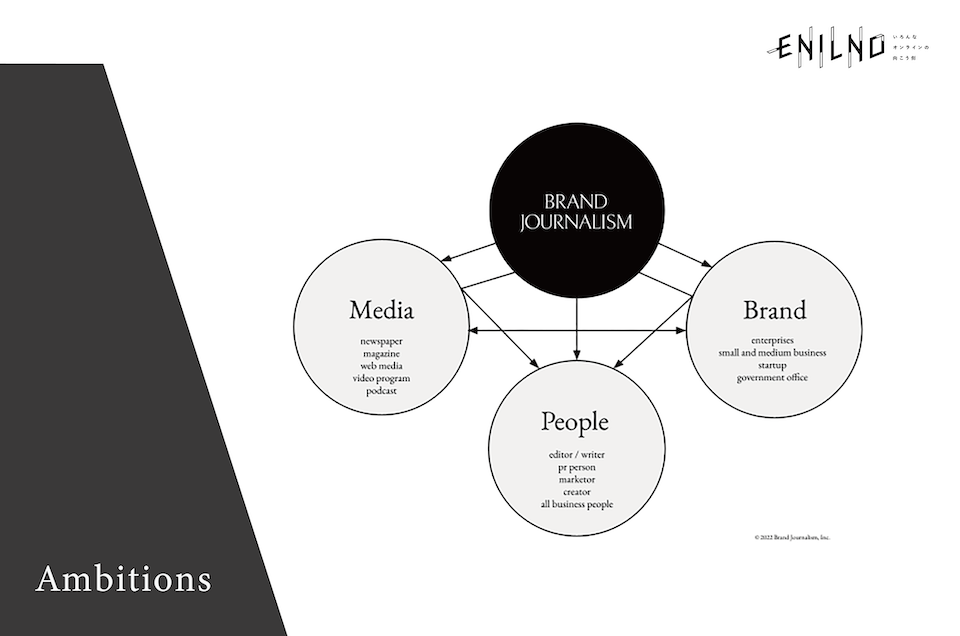

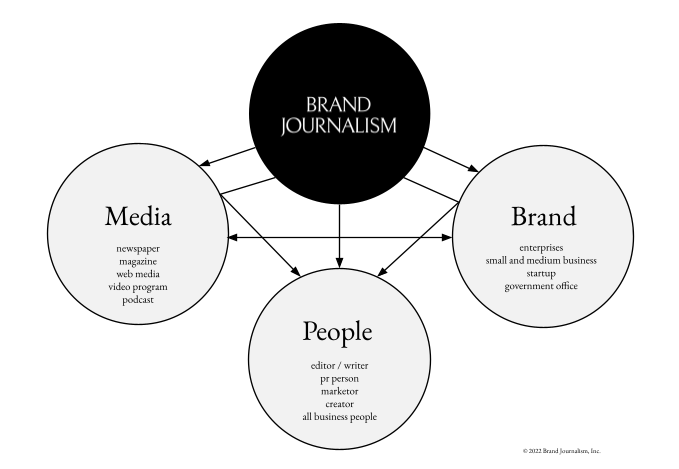

企業がSNS・オウンドメディアで発信の時代「ジャーナリスティックな視点・手法で情報を拡散する概念」とは

SNS、オウンドメディアの発達に伴い、ブランドを創る企業自らが記事を発信する場が増えている。そこにジャーナリズムの力、編集の力を採用、ジャーナリスティックな視点と手法で情報を拡散する概念が「ブランドジャーナリズム」だ。その言葉を社名に冠した、株式会社ブランドジャーナリズムの林亜季氏にブランドジャーナリズムの現状とその真髄について話を伺った。

近年、企業が消費者との関係を築くうえで、新たな潮流が台頭している。これまでのマスメディアを使った広告や宣伝だけでなく、自社のSNSやオウンドメディアを積極的に運用、消費者との間に新しいコミュニケーションを築いているのだ。そこで注目を浴びているのが、「ブランドジャーナリズム」という考え方。これはブランド(=企業)自らが取材や記事編集を行い、ジャーナリスティックな視点を盛り込んだ情報を直接消費者に発信していくこと。

このブランドジャーナリズムという概念にいち早く着目、社名に冠して起業した人物がいる。株式会社ブランドジャーナリズムの代表取締役である林亜季氏だ。

ブランドジャーナリズムの誕生と進化

ブランドジャーナリズムの起源は、2004年に当時のマクドナルドのCMOであったラリー・ライト氏が提唱したと言われている。ライト氏は単に広告宣伝にとどまるのではなく、企業自らがジャーナリズムの手法を用いて、ブランドのストーリーを消費者に直接伝えることを提案した。世界的企業であったマクドナルドが、こうしたジャーナリスティックな視点を自社の発信力に加えた影響は大きい。

「ただ日本にはこうしたブランドジャーナリズムを昔から実践している企業もありました。例えば資生堂の『花椿』という企業文化誌がそのひとつです。松下幸之助氏もPHP研究所を運営、情報発信を行っていました」(林亜季氏、以下同)

その後、オンラインプラットフォームの台頭により、企業による自社メディアの活用は加速度的に進められる。特にコロナ禍においてはリモートワークやオンライン活動が一層促進され、企業はオンライン上でのコミュニケーションに力を入れるようになり、それもブランドジャーナリズムの概念を後押しした。

ただし状況は随時変わってきていると林氏は指摘する。もともと日本ではこれまで、「オウンドメディア・ブーム」というべき流れが過去に何回もあった。

「当初はやはり『いかにして商品を売るか』という視点で運営されるオウンドメディアが多かった印象です。それがコロナ禍になって、立ち位置が変わった感じがします。コロナ禍で会社に対するエンゲージメントが下がっていく中で、家にいなければいけない社員の方へのメッセージを込めたり、インターナルのコミュニケーションを重視したりするようなオウンドメディアが増えてきました」

コロナにより机を並べる機会が減ったことは、各企業が自身を見直すことにつながった。販売促進を第一目標としたオウンドメディアを見直し、むしろ自社の社員やステークホルダー、販売店などに対し、自分の会社に対するエンゲージメントをあげていく意味でメディアに注力し始めたのだ。それにより、企業は社内の人材を鼓舞し、ブランド力の確立を目指す――それが現在の各企業による「ブランドジャーナリズム」の一翼を担っている。

ジャーナリスト、編集者たちがブランドへ

人材の流れもまた、その動きに呼応していると林氏は指摘する。

「編集者や記者が、インハウスのエディターへ転身するというケースが増えています。企業の上流、いわゆる経営層がプロフェッショナルのジャーナリストや編集力を求めているからです」

その象徴が、「ポパイ」編集長からユニクロに転じた木下孝浩氏や、テレビ朝日からトヨタの広報動画「トヨタイムズニュース」のキャスターに転じた富川悠太氏などだろう。実際、トヨタは2023年1月にトヨタイムズニュース内で社長交代を発表。これまではメディアを招いた記者会見などで発表することが常だったことを考えると、トヨタの変革はブランドジャーナリズム時代を象徴するような、エポックメイキングな出来事だったと言えよう。

とはいえ、ジャーナリストたるもの企業活動との融合は本質と異なると抵抗感を覚える人材も一定層いる。昔ながらの「ジャーナリズム精神」を標榜する人材ほど、その傾向は強いのかもしれない。ただしメディアの側も、そうした人材をずっと雇用し続け、その精神を遺憾なく発揮できる土壌を整え続けられるほどの体力がなくなってきている傾向にある。

それよりもむしろ、企業側の新たなフィールドで新たなジャーナリズムに向き合う方に興味を覚える人材が増えているのが現状なのだろう。今後も新聞社や出版社でキャリアを積んだ人材が企業に転じ、その能力を発揮するケースは増えていくと林氏は予測している。

ブランドの中で発揮されるジャーナリズム、編集力

そもそも、ジャーナリストや編集者が企業のブランド力確立にどう貢献しているのか。自身も朝日新聞でキャリアを積んできた林氏は、ジャーナリスト、編集者の持つスキルが企業にもたらすものは大きいと語る。

「新聞社では誰よりも読者=消費者・生活者に向き合ってきました。そもそも新聞社の教育の力はすごいと今でも感じます。新聞社では『本当に伝わる表現』を叩き込まれました。こうした表現力やクリエイティブ能力を持つ人材からの発信は、読者にとって誠実な情報だと感じられるはずです」

さらにはジャーナリスト経験者ならではの中立性や批判精神も重要だという。「ジャーナリストならではのファクトベース、嘘をつかない、誇張しない、中立であるという姿勢は企業にとっても必要です。情報発信の際、向き合うべきは企業ではなく、読者という視点があってこそ、その信頼が増していくからです」

ほかにも新聞、雑誌、ウェブメディアの企画や記事、デザインを担ってきた人材は、質の高いクリエイティブをなしえる力を持つ。さらにはメディア経験者の有する多種多様なネットワークは、最適なプランニングやソリューションを提案する一助になるだろう。

ブランドジャーナリズムに携わるジャーナリスト、編集者の仕事は多岐にわたる。オウンドメディアの運営やSNSの運用のほか、プレスリリース配信、広告の企画・制作など。さらには社内報や社内番組などに力を入れる企業も増えてきており、ここにもジャーナリスト経験者たちの英知は生きる。新たなサービスや新商品が立ち上がる際のブランディングやクリエイティブ制作なども、ジャーナリズムを知る人たちの力が貢献できる分野だ。

企業の「伝えたい」を「伝わる」に変える仕事

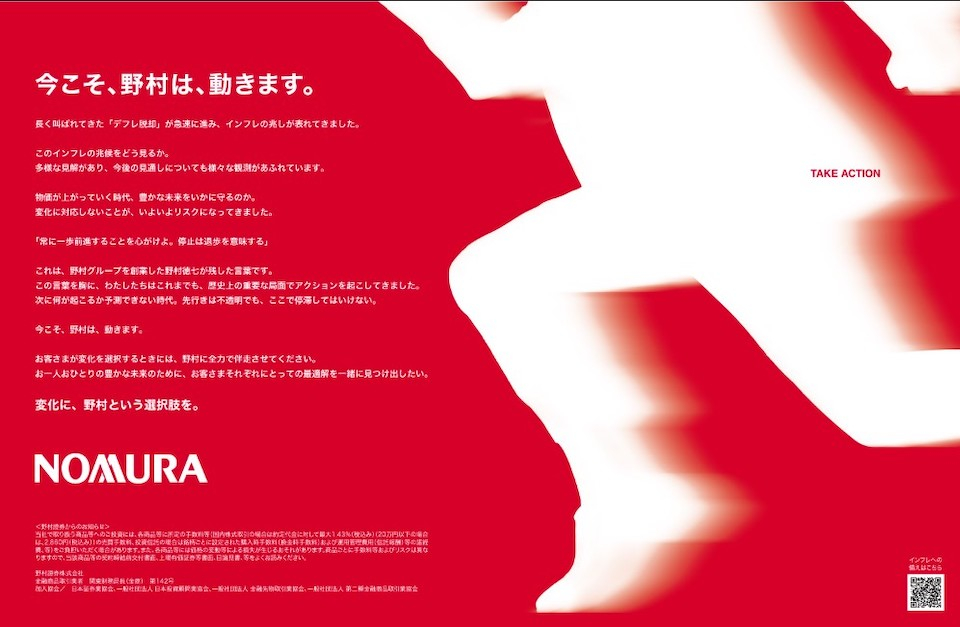

林氏が株式会社ブランドジャーナリズムを立ち上げたのが、2022年春のこと。そこから現在まで、同社では多種多様な仕事を手掛けており、需要は途切れることはないという。2022年8月には日本経済新聞の朝刊、野村ホールディングス株式会社の見開き30段広告のメッセージ作りとビジュアル制作を支援。同広告は2022年の日本経済新聞社の第14回日経ヴェリタス広告賞・大賞を受賞している。

「この広告も、当初はもっと読者に行動を促すようなメッセージを考えていました。でも時代的にそういうメッセージは読者にとって重いのではと考えました」。その結果、広告に結実したのは「今こそ、野村は、動きます」のキャッチフレーズと、動き出す人物のシルエット。疾走感のあるビジュアルとメッセージは読者=消費者に何かを押し付けるのではなく、伴走する姿勢を浮き彫りにしている。

「このケースに限らず、企業の方々は『伝えたい』という思いを抱いています。私たちブランドジャーナリズムに携わる人の仕事は、それを『伝わる』に変えていくこと。メディアでの経験があるからこそ、企業と読者が求めることに応えられるし、これからも応えていきたいと思っています」

林亜季

Aki Hayashi株式会社ブランドジャーナリズム 代表取締役

東京大学法学部卒業後、朝日新聞社に入社。地方記者、新規事業創出などを手掛ける「メディアラボ」、経済部記者を経て退社。2017年、ハフポスト日本版の広告事業を統括するPartner Studio チーフ・クリエイティブ・ディレクターとして初の黒字化を実現、翌年退社。2018年7月、Forbes JAPAN Web編集部副編集長 兼 ブランドボイススタジオ室長に就任。同年12月から2020年6月までForbes JAPAN Web編集長を務めた。同年7月、NewsPicks for Business編集長 兼 AlphaDrive 統括編集長に就任。2022年1月よりAlphaDrive執行役員を兼任。同年6月、NewsPicks for Business編集長を退任。文部科学省の大学教育デジタライゼーション・イニシアティブ(スキームD)ステアリングコミッティ委員。