ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

オンラインサロン制作の専門家に聞く、立ち上げ極意と参加リスクの回避とは

「オンラインサロン」という言葉から、何を連想するだろうか。まずは堀江貴文、西野亮廣、中田敦彦といった、有名人のオンラインサロンを思い浮かべる人も多いかもしれない。投資をうたうものや声高な自己啓発など、ついガードを固くしてしまうイメージを持つ人もいるだろう。

そもそもオンラインサロンとは、どういうものなのだろうか。また、コロナ禍を経てどんな変化があったのか。オンラインサロン制作を専業とし、これまで500以上のサロン制作実績がある株式会社ビルドサロンの鵜飼氏に聞いた。

INDEX

「オンラインサロン」と聞いて思い浮かぶもの

「広義的にはオンライン上で会員登録してログインし、そこでコミュニケーションが生まれる場であれば、それは『オンラインサロン』であると考えています。パソコン通信の時代から存在し、例えばmixiなどもそれに当たるかと思います」。

鵜飼氏がいう「広義のオンラインサロン」が現在のような有料会員制でクローズドな場と認識されるようになったのは、やはり堀江貴文氏の影響が大きいだろう。

2014年に同氏が開設したオンラインサロンは月額1万円超ながら、メンバー募集から1晩にして定員400人が満員になり話題になった。この時の「会費が月額1万円超」という報道のトーンもあって、オンラインサロン=有料という概念が一般的にも根付いたのではないだろうか。

さらに、有料会員組織であるオンラインサロンでは、内部でのやりとりをサロン外に漏らすことを禁じていることが多い。利用規約に明記しているサロンもあり、サロン内の発言をSNSなどに載せると、利用規約違反になることもある。

こうした背景もあり、現在のオンラインサロンは、いわば趣味嗜好が似通った者同士が集う、オンライン上の閉じたコミュニティだ。共通項があってクローズドなサロンの心地よさと、オンラインの手軽さが、市場を底支えしている。

こうしたオンラインサロンの動向は、数字にも表れている。ICT総研の2021年の調査によると、オンラインサロンの市場規模(利用総額)は右肩上がりの予想。2019年に47億円だったものが、以後増加トレンドに入り、2022年には122億円と100億円を突破、2025年に183億円になるとみられている。

ランキングから浮き彫りになる、「コスト」との関係

そもそもオンラインサロンとは、どんな構造で成り立っているのだろうか。

「オンラインサロンには既存のプラットフォームを利用するパターンと、独自のプラットフォームを構築するパターンがあります。ビルドサロンは後者の制作を担っています」(鵜飼氏、以下同)。

つまりビルドサロンに寄せられる相談・制作依頼は、「既存のプラットフォームを利用せずに、独自のプラットフォームを構築したい」というクライアントからのもの。

一方の既存のプラットフォームとしては、例えばDMMオンラインサロンやCAMPFIREが知られている。これらのプラットフォームは利用者も多く安心感があるが、売り上げに応じた手数料が必要だ。運営側にとっては、サロンを続けていくほど、また会員数が増えるほど手数料が増えていくというジレンマが生じる。

だからビルドサロンでは、オリジナルのWEBサイトとして納品するスタイルでのビジネスを展開している。買い取り型なので、オンラインサロン開設後に手数料がかからないのが特徴のひとつだ。

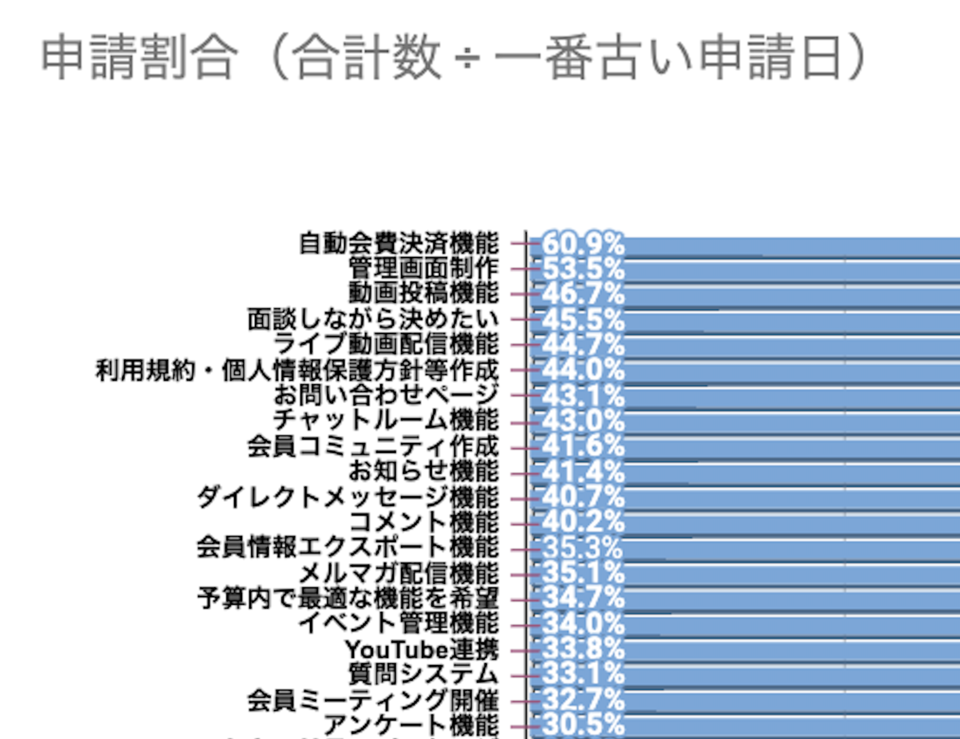

そうした「独自のオンラインサロンを立ち上げてランニングコストを抑えたい」という運営者たちの思いは、ビルドサロンが調べた人気システム開発ランキングでも明らかだ。これは問い合わせが多い機能についてのランキングで、結果は以下の通りとなっている。

1位 自動会費決済機能 61.0%

2位 管理画面制作 53.7%

3位 動画投稿機能 46.8%

4位 面談しながら決めたい 46.1%

5位 ライブ動画配信機能 44.9%

6位 利用規約・個人情報保護方針等作成 43.6%

7位 チャットルーム機能 43.1%

8位 お問い合わせページ 42.9%

9位 会員コミュニティ作成 42.2%

10位 お知らせ機能 41.3%

1位に輝くのは、自動会費決済機能。オンラインサロンの運営者にとって、スムーズな会費決済は収益に直結する最重要項目だ。

コロナ禍で伸びたもの、そしてアフターコロナでの変化

さらにこのランキングで興味深いのは、「動画投稿機能」が3位、「ライブ動画配信機能」が5位とそれぞれ上位に食い込んでいること。

「以前から動画やライブ配信へのニーズは高いです。文字だけでなく、動画を使ってのコミュニケーションを求める運営者もサロンメンバーも多いのでしょう」。

ビルドサロンの創業は2019年だが、翌年の2020年以降は新型コロナウイルスの感染が拡大した。リアルの場でのコミュニケーションが制限され、これまで以上にオンラインの重要性、さらに動画の重要性が増した時期とリンクしている。

「例えばそれまでリアルで行っていた教育事業を、オンラインサロンでのeラーニングに切り替えたいという企業が出てきました」。

一方でコロナの影響が薄れているいま、オンラインサロンにも変化が生まれているという。

「やはりリアルの場へのニーズは高まっています。これまでライブ配信だったのが、オフラインの場に切り替わったりしている傾向があります」。

メタバースにNFT。オンラインサロンに吹く新しい風

さらに、新しいコミュニケーションの場であるオンラインサロンには、いち早く新しい風も吹いてくる。

「最近多くご要望をいただいているのがメタバースです。これまでの2Dのコミュニティから、3Dのメタバース空間のコミュニティに移管しつつあるのを感じます」。

こうした背景もあり、ビルドサロンではオンラインサロン×メタバースの開発サービスを提供。オンラインサロンの会員を、メタバースのワールドに招待できるシステムを構築している。

「NFTに関する問い合わせも多いですね。例えば歩くとNFTがたまるなど、既成のNFTゲームをモデルにして開発もしています」。

そのほか先述のランキングでは、VR動画投稿もランクインしている。ビルドサロンはこうしたニーズに対応し、オンラインサロン上に会員向けVR動画を投稿できる「VR動画投稿機能」の開発・提供を開始している。

新しい技術が生まれるにつれ、それを楽しみたいと思う人がいて、それでビジネスしたいと考える人も出てくる。そうしたシステムを実現する場として、オンラインサロンは最適なのだろう。

オンラインサロン立ち上げの極意とは

新たな技術が投入されつつあるオンラインサロンの世界。「他のサロンのメンバーになったことをきっかけに、オンラインサロンを自身で運営される方もいます」と鵜飼氏は教えてくれた。

もし個人でもオンラインサロンを立ち上げたいと思ったら、どうしたらよいのか。

「個人で立ち上げる方は、やはりコンテンツを持っている方が多いですね」と鵜飼氏。まずは自身でサロンができるコンテンツがあるのかを考察したい。

そのうえで「制作するのに知識は必要ないですが、『オンラインサロンでこれをやりたい』『こういうオンラインサロンにしたい』というビジョンは必要です」と鵜飼氏は言う。

だからこそビルドサロンでは、制作にあたってヒアリングを重視している。例えば収益に関して、月間の会員費でまかないたいのか、それとも会費は抑えてECサイトなどに誘導し、そこで収益を得たいと考えているのか。それによって、オンラインサロンの作りも変わってくる。

「オンラインサロンの立ち上げ以上に重要なのは『継続』です。特に一人でやっていて会員が増えてくると、手一杯になってしまうというケースも見られます」。

まずは、サロンを運営できるだけのビジョンとコンテンツがあるかを精査することが大切だ。

オンラインサロンでのトラブル回避術とは

一方でユーザー側、すなわちオンラインサロンのメンバーになるうえでも精査が必要なケースもある。近年オンラインサロンにまつわるトラブルは増加しており、国民生活センターも「オンラインサロンでのもうけ話に注意」と注意喚起している。

例えば投資にまつわるオンラインサロンでは、投資で回収できるとうたって、高額な会費を徴収するケースがある。さらに途中解約ができなかったりすることも。

ただしこうしたトラブルは、何もオンラインサロンに限ったことではなく、リアルでも起こりうる。どんなツールであれ、トラブルを避けるためには、ユーザー側がリテラシーを身に着けるしかない。

ビルドサロンの利用調査レポートによると、ユーザーが「オンラインサロンを利用する前に確認している事項」トップ3に以下が挙げられる。

①入会方法・入会条件

②支払い方法、決済時期

③退会方法

トラブルを避けるためには、入会前に上記事項を入念に確認することが必要だ。

そもそもオンラインサロンがビジネスの場に登場して10年足らず。ユーザーとして楽しむのも、運営側にまわるのも、さまざな変化と向き合うシーンが多いだろう。

そのダイナミックな変化を感じつつ「サロン」ならではの心地よさを享受することに、オンラインサロンの醍醐味がありそうだ。

《Profile》

鵜飼 皓平(Kohei Ukai)

株式会社ビルドサロン営業課長。オンラインサロンの新規立ち上げならびに運用のコンサルティングなどを行う。