ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

空間のすべてを3Dデジタル化!? 世界初の実験場「コモングラウンド・リビングラボ」とは?

今、スマートシティの開発や投資が世界各地で進んでいる。スペインのバルセロナでは、ICT基盤としてWi-Fiが活用され、街路灯と連動した見守りサービスやゴミの自動収集サービスを提供。中国の雄安新区では、自動運転バスや無人スーパーが稼働している。日本でも、先端技術を集約したスーパーシティを実現するための改正国家戦略特区法が2020年に成立。公募が行われている。

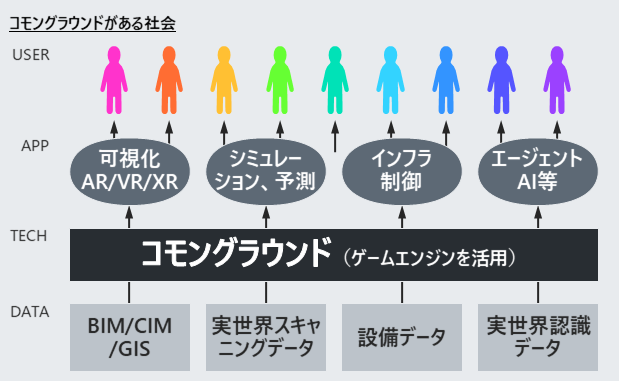

テクノロジーが都市に浸透していくなかで、次世代型の社会基盤として提唱されているのが「コモングラウンド」だ。都市の3Dデータを基盤として、空間にあるさまざまなものをデジタル情報として扱い、仮想空間と現実空間をオンラインでつなぐ。この基盤の開発と実装を目的とした世界初の実験場「コモングラウンド・リビングラボ」が、大阪市北区に新たにオープンした。

コモングラウンドの誕生によって、世の中はどのように変わるのか。この概念を提唱し、ラボの設立を牽引してきた建築家の豊田啓介氏に聞く。

豊田 啓介

Keisuke Toyoda株式会社gluonパートナー/コモングラウンド・リビングラボ ディレクター

東京大学工学部建築学科卒業。安藤忠雄建築研究所を経て、コロンビア大学建築学部修士課程修了。ニューヨークの SHoP Architects 勤務を経て、2007 年より東京と台北をベースに 建築デザイン事務所 noiz を蔡佳萱と共同主宰(2016 年より酒井 康介をパートナーに加える)。コンピューテーショナル・デザインを積極的に取り入れた製作・研究活動を、プロダクトから建築、都市に至るまで分野を横断しながら展開している。 2020年7月より東京大学生産技術研究所客員教授としてコモングラウンドラボ関連領域のリサーチや基礎技術開発を行う産学連携基盤を開設。

デジタル化の共通基盤を、形で捉えていく

「テクノロジーが溶け込み、ロボットとともに生きる世界」と聞いて、あなたはどのような情景を浮かべるだろうか。「自動運転車が、建築物や他の自動車、道路を歩く人間にぶつかることなく、スムーズに走行している」こと、「世界のどこにいても、ARやVRによって、まるでオフィスに出勤しているかのような臨場感が得られる」ことも考えられる。技術は確実に進歩しており、夢のような未来の実現はすぐ近くまできている。

だが、これらの技術を実装していくためには、ロボットが人間や他のロボットを認識し、スムーズに運行することが欠かせない。ロボットは、目の前に何らかの障害物があることは理解できるものの、障害物の先にあるものや、自身の体から離れたものの把握は難しい。現状のまま運用されても、人間や他のロボットの存在を認識することができず、事故が頻発してしまう恐れがある。

この状態を解消すべく、航空管制システムのような存在として期待されるのが、「コモングラウンド」だ。街中に取り付けられたさまざまなセンサーが、都市や建築、空間に存在する物体を3Dデータとして記述。それらを共通基盤として解放し、ロボットに送り込むことで、空間全体の把握が可能になり、スムーズな運行ができるようになるのだ。

コモングラウンドが実装されることによって、ロボットのスムーズな運行だけではなく、開発から運用開始までの大幅なスピードのアップも可能になる。

「ロボットを実用化するためには、運行先の建物のデータを取得して、シミュレーションを重ね、運用をするという手順を踏む必要があります。今は各ロボットが個別にデータを取得している状態なのですが、膨大な手間やコストがかかります。

あらかじめ共通基盤として都市や建物のデータが公開されていれば、この仕様に合わせた開発が進められますし、データのスキャンの手間も省ける。参入障壁を圧倒的に下げられるので、テクノロジーの浸透を後押しすることにもつながります」

コモングラウンドの特徴は、共通基盤のデータを数値ではなく「形」で捉えるという点だ。これまで、都市や建物のデータの共通基盤の開発は世界各地で行われてきたが、いずれも数値データが主だった。だが、数値だけに頼っていると、認識のズレが起きやすくなってしまうと豊田氏は言う。

「3Dデータは、モノが持っている情報量が多く、再現性が格段に高いんです。例えば、目の前にあるコップを数値データで再現しようと思うと、高さや幅などの数値に分解する必要があります。しかし、『形』そのものをスキャンすることによって、素早く確実に処理できるようになりますよね。人間でいうと、文字情報と視覚情報ぐらいの情報量の差があるんです。

こうした『形のデータ記述』は、世界的に見てもあまり行われてきませんでした。前例がない分、難しい挑戦ではありますが、実現したら日本のテクノロジーを大幅に前に進めることができると考えています」

「小さな実験場」としてのコモングラウンド・リビングラボ

コモングラウンドを開発し、都市に実装させる一歩として設立されたのが、2020年12月に大阪市にセミオープンした「コモングラウンド・リビングラボ」だ。この施設は、異業種の企業が集い、実験を行う場だ。コモングラウンドの環境を整える「プラットフォーマー」、自律走行モビリティやAR/VRなどのサービスを提供する「サービサー」、コモングラウンドと各サービスを連携させるソフトウェアやハードウェアを開発する「メーカー」が入居。コモングラウンドと各種サービスを連携させて、自由に実験を行える。

コモングラウンドは、まだ世界のどこでも実装されていない。世の中に存在しないものを生み出し、複雑な要素が絡みあう「都市」に実装していくためには、要素を分解して小さな実験を繰り返す必要がある。そう考えて、オープンに至った。

「都市そのものは、建物や人、自動車や道路など、さまざまな要素が絡み合って成り立っています。そこに新たな共通基盤を組み込み、ロボットを介入させていくためには、今の技術やリソースでアプローチできるところから着実に積み上げていく必要があります。とはいえ、都市には多くの人が存在し、影響範囲も大きいですから、いきなり実験をするわけにもいきませんよね。

トライアンドエラーを繰り返し、精度を上げていくための実験の場が必要だと考えて、コモングラウンド・リビングラボの設立を決めました」

その場所を2025年に大阪・関西万博を控える大阪市に据えたことにも、大きな意味がある。万博は「未来社会の実験場」をコンセプトに、仮想都市を構築し、新たな技術を披露する場所だ。次世代の社会基盤として、コモングラウンドを実装し、未来の社会を体験する場としてふさわしいと考えたのだ。そんな豊田氏の考えに共鳴したのが、大阪商工会議所だった。

「万博誘致の際に、コモングラウンドの必要性について講演をしました。それを聞いた大阪商工会議所の方の紹介で、尾崎裕会頭とお話しする機会をいただいたんです。尾崎会頭自身も、次世代の社会基盤として、コモングラウンドの必要性を実感してくださった。そこで大阪商工会議所とタッグを組んで、コモングラウンドの社会実装に向けて動き出すことになりました」

プロジェクトは2019年の夏から始動。さまざまな企業に声をかけ、コモングラウンドの理解を深める勉強会を実施するなど、着実に協力者の輪を広げていった。新型コロナの影響で遅れをきたしたものの、2020年の8月に「コモングラウンド・リビングラボ準備会」が発足。2020年12月にセミオープンを迎えた。

成功体験を重ねてコモングラウンドを実装

2021年4月現在、コモングラウンド・リビングラボには、日立製作所や竹中工務店など21社の企業が入会する。今は建物内に複数のカメラを設置し、建物の3Dデータをゲームエンジンに記述している段階だ。4月中旬からは、β版として建物内の3Dデータを実験を行う企業や団体、大学などに提供。さまざまな実験を組み合わせながら、ブラッシュアップを重ねていく予定だ。

とはいえ、新型コロナウイルスが依然として猛威を振るっている。リアルで集まることのリスクが高まるなかで、どのような実験を繰り返していくのだろうか。

「今は、『集まれない』という状況を逆手にとって、遠隔操作が必要な実験を重ねています。例えば、東京にある日立製作所や竹中工務店の研究所から、コモングラウンド・リビングラボにあるロボットを動かしてみたり、アバターを出してみたりと、場所という制約を超えてどこまで挑戦できるのかを日々試しています。

実のところ、新型コロナの影響で計画に遅れが生じています。しかし、私は今の状況はチャンスではないかと思っているんです。物理的に集まることが難しくなり、多くの人たちが、リモートワークをはじめとして新たな働き方や生き方を受け入れざるを得なくなりましたよね。それらを受け入れるための社会基盤や都市のあり方が見直されつつあるこの流れを捉えて、協力者を増やし、コモングラウンドの実装につなげていきたいと考えています」

コモングラウンド・リビングラボでは、2025年の大阪・関西万博での実証と実装を目指して、施設の内外で実験を重ねていく。だが、万博はあくまで通過点にすぎない。最終的には、都市にコモングラウンドを実装させ、人間とロボットが共存する世界を作ることを目指している。

「数式のように、明確な答えがないものをどう作っていくのか。これは、私にとってもコモングラウンド・リビングラボのメンバーにとっても大きな挑戦です。前例のないことを成し遂げていくためには、例え小さくても、着実に成功体験を重ねていくことが欠かせません。そのループを徐々に大きくしていくことで、コモングラウンドを世の中に浸透させ、都市の実装に向けてさまざまな人たちと連携していきたいです。

また、コモングラウンドが実装され、場所やモノという制約がなくなることで、いい意味での余白が生まれるはず。自分が心から住みたいと思えるような街に住めるようになったり、地方で閉ざされていた伝統芸能などに注目が集まって過疎化を食い止めることにもつながったりと、さまざまな可能性が広がるんです。コモングラウンドの実装は、人の自由を解き放ち、選択肢を増やす大きなきっかけになると信じています」