ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

失敗する企業の生成AI導入は? 「作るAI」から「使うAI」の時代へ

生成AIについての話題は日に日に増えている。一方で、この新たなテクノロジーを俯瞰的に見つめ、体系的に語った書籍は決して多くない。だからこそ、AI業界注目の若手がChatGPTを駆使して制作した初の書籍にいま、注目が集まっている。『生成AI導入の教科書』を上梓した小澤健祐氏に本書の背景と生成AIの現状や課題、そして未来について話を伺った。

INDEX

Amazonベストセラー1位、ホリエモンと落合陽一氏の間に初の著書が並ぶ

書籍『生成AI導入の教科書』が売れている。書き手は日本最大のAI専門メディア「AINOW」の編集長を務める小澤健祐氏。同書は発売早々、Amazonの「企業動向」のカテゴリーでベストセラー1位を獲得した。

書店でホリエモンこと堀江貴文氏と落合陽一氏の間に初の著書が並び、「こんなところに僕の本があっていいのかと思いましたね」と笑う小澤氏は、1995年生まれの27歳。学生時代からAI業界に足を踏み入れ、AIに関する記事を1,000本以上制作した経験があるジャーナリストだ。さらにディップ株式会社で生成AI活用推進プロジェクトを進めるなど、若手ながら現場経験も豊富だ。AIに関するセミナーの講師などを担う機会も多い。

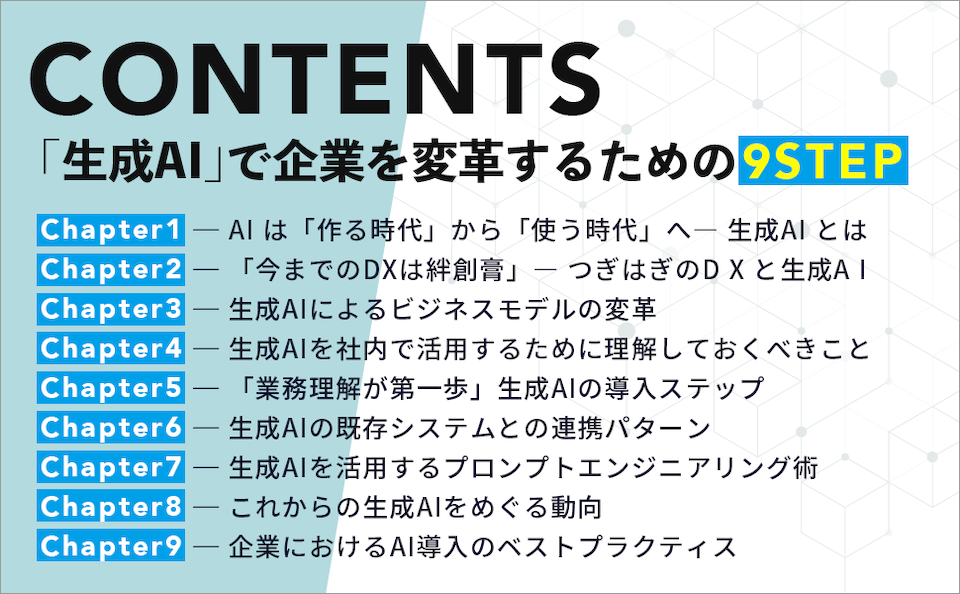

こうしたキャリアから、同書では生成AIの概要やこれまでのDXの動向、企業のデジタル活用の現状などが俯瞰的につづられている。「そもそも生成AIが企業にどんな影響を与えるか、また今までのDXという概念とどんな関係があるのかなど、小手先のテクニックではなく、生成AIの本質を重点的に解説しています」(小澤氏、以下同)

だからこそ、スピード感の早い生成AIというテーマを扱っていながらも、同書はトレンドに流されず、時間が経っても色あせないものになったとしている。実際、担当編集者が「もともと電子書籍の売り上げが良かったため、紙の書籍はどうかと思っていましたが……」と多少の不安を覚えるなか、発売早々に紙の書籍も重版がかかった。「教科書」と名付けられている通り、書籍として手元に置いておきたいと思う読者が多いのだろう。

生成AIの解説に「絆創膏」を用いる表現力

実際、「教科書」の名に遜色なく、同書は生成AIを導入・活用するために必要な知識が丁寧に解説されている。生成AI初心者でもスラスラと読み進められ、体系的に知識が得られる構造になっているのだ。

その理解のしやすさの要因のひとつが、小澤氏の表現力にある。生成AIをテーマにした書籍と聞くと、テクニカルなワードが羅列されて、普段なじみのない人にはハードルが高いイメージだが、同書はそれを心地よく裏切る。

「例えば『今までのDXは傷口に絆創膏をひとつひとつ貼るように課題を解決してきたけれど、それは根本的な治療ではなかった』という表現などを使っています。これまで多くの講演などをやってきて、一番伝わりやすい表現を選んで使っています」

とはいえ単なる入門書にとどまらず、そこから一歩進み、例えば生成AIの効果を高める実戦的プロンプト(質問文)の実例集も収録している。基本テクニックから応用的なものまで実践的に解説されていて、ハッと気づかされることが多い。ChatGPTを使ったことはあるが、結局自分の納得いく答えが得られなかったという経験がある人はきっと、その時のプロンプトが最適でなかったことに気づくはずだ。

とはいえ、同書には「生成AIを使ったら、仕事効率が○割アップ!」と鼓舞するような表現は見当たらない。「この本ではマーケティングで好んで使いそうな言葉は使っていません。素直に生成AIの可能性を見つめて書いたもので、誇張はしていません」。そうしたフラットな姿勢も、「教科書」として広く受け入れられている理由のひとつなのかもしれない。

著書の70%はChatGPTを駆使して制作、その極意とは

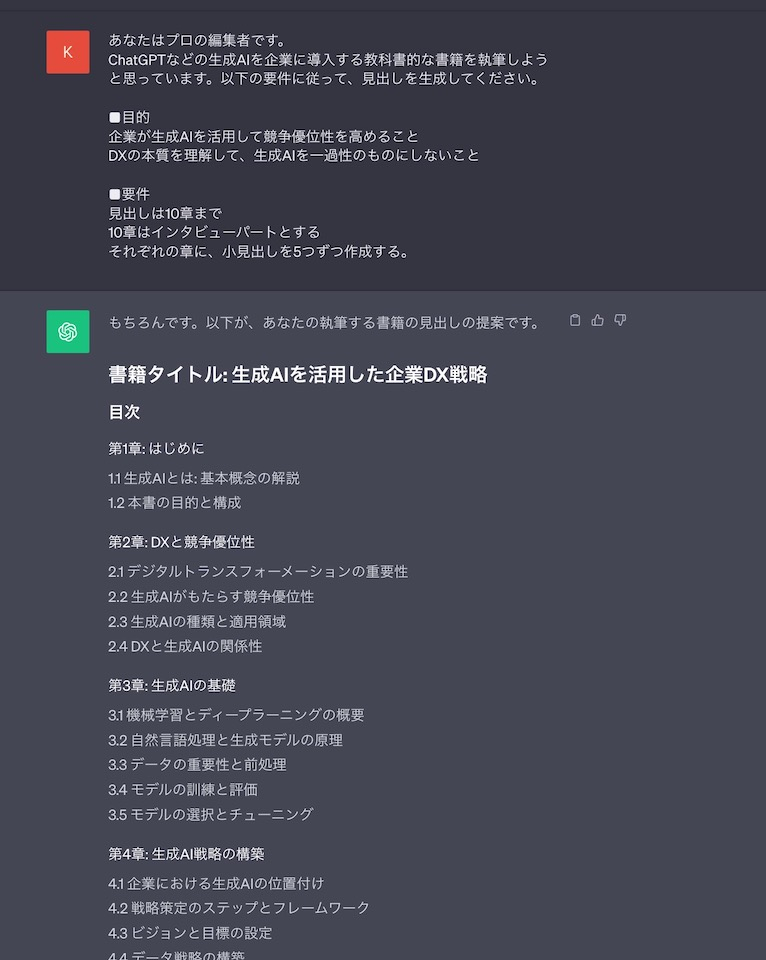

ちなみに『生成AI導入の教科書』はその70%においてChatGPTを駆使して制作したことでも注目を集めている。インタビューのテキスト整理や一般論の原稿作成にChatGPTを駆使し、11万字に及ぶ原稿を約2か月半という短期間で制作したという。ただしChatGPTの良さは、執筆が速くなるというところだけではないと小澤氏は語る。

「例えば『人間とAIの関係を考える上で、ドラえもんと秘密道具で例えるとわかりやすい』とChatGPTに伝えると、『確かに以下の観点で似ているかもしれません』と、5つぐらいの項目を挙げてくれる。自分のアイデアの構造を創ることのサポートをしてくれ、さらに足りなかった観点を補強できることもメリットです」

ただし「ついに生成AIが書籍を書く時代か……!」と思うのは早計だ。ここでいう「人間とAIの関係をドラえもんと秘密道具で例える」というアイデア自体、小澤氏がこれまで多くの人の前で語ることで見つけたオリジナルなもの。

だからこそ近年話題になることが多い生成AIと著作権の問題についても、「テキストとテキスト以外に分けるべき」と小澤氏は考える。米国ではすでに生成AIが生み出したものが著作権の侵害に当たるのではと、複数の訴訟が行われている。

「画像やキャラクターに関しては、著作権の問題は難しく、議論が決着するまで時間がかかると思います。例えば『〇〇風の絵』は基本的に著作権侵害にならないという中で、どうやってクリエイターの権利を守っていくのかは難しい問題です」

一方で自身も本書を含め多数の記事を執筆する立場として、ライティングにおいてはその限りではないと考えている。「すべてのライターが生成AIを使いこなすとテキストの質が良くなるし、効率的に自分が書きたい文章を書けると思うので、活用するべきだと思います」

生成AIが出した文章が著作権侵害するリスクは、ライターに依頼するのと同レベルだと考えている。プロの書き手であっても資料やインターネットの情報を参考にすることは多々あるからだ。

「テキストを書く時のベースには自分独自の意見があり、生成AIはそれをサポートしてくれるもの。逆に言うと、独自の見解がないところからChatGPTを使って本を書くことは難しいのではないでしょうか」

導入に成功した企業と失敗した企業の違いとは

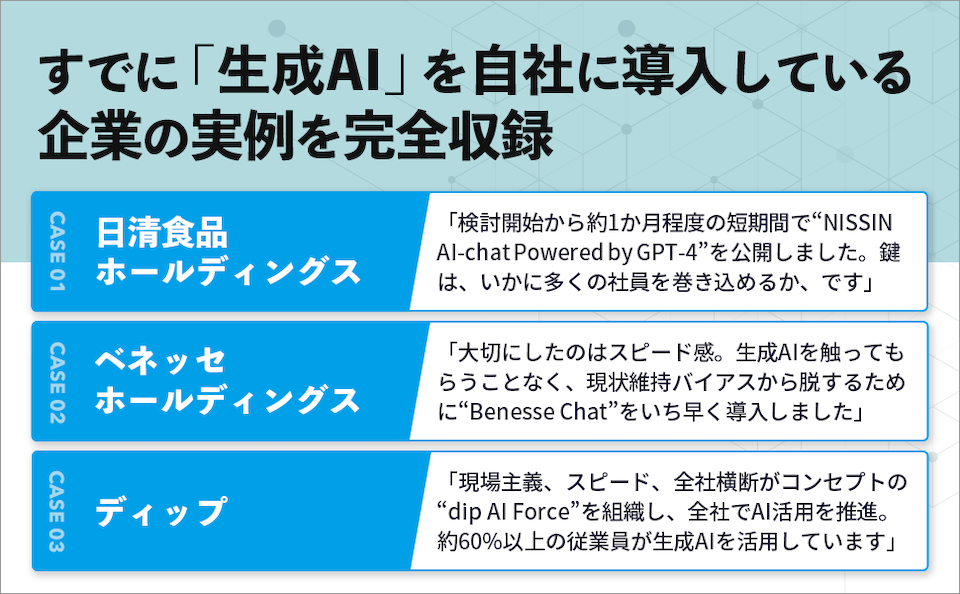

本書にはさらに生成AIを活用している日清食品HDや、ベネッセHD、ディップなど、企業の担当者のインタビューも掲載。導入までの経緯や現状の課題などについて尋ねている。さらに企業のAI導入をサポートするマイクロソフトやSHIFT AI、ABEJA、STORIA法律事務所、さらに〝生成AIの社会的実装″というミッションを掲げる生成AI活用普及協会(GUGA)といったキーマンたちに、最新事情と今後の動向予想を聞いている。

「インタビューに出ていただいたのは、普段から付き合いのある方々」と小澤氏が言う通り、日ごろからの関係性が構築されているゆえに、課題なども率直に答えているのが印象的だ。企業におけるIT部門担当者など、生成AI導入の当事者に参考になる記述も多い。

一方で少し気になることを尋ねてみた。企業において生成AI導入がうまくいかないケース、つまり失敗事例だ。

「本にも書いたとおり、生成AIは今、『作るAI』ではなく『使うAI』になってきています。それを実践的に使っていくには、今までのように担当部署がひとつのプロジェクトとして実施するのではなくて、いかに全従業員が生成AIを活用するかが重要です」

実際に社内に生成AIを使ったことがある人は少なくない。けれどもそれは現時点で“点”であり、実際の現場ではまだ10%も使われていないと小澤氏は指摘する。「全社的に活用する際に、トップダウンで号令をかけて組織にスムーズに落とし込めるかが重要です。だから活用できていない企業は、組織にうまく落とし込めていないとも言えます」

生成AIによって拓かれる未来、求められる人材の変化

多くの企業が生成AIの活用に興味があるが活用しきれていない現状に、小澤氏は警笛を鳴らす。

「そもそもAIは格差を助長していくツールでもあります。というのもデータがある人がさらにデータを得て、AIの精度が上がるので、勝てる人が永遠に勝っていく。これからは生成AIを使える人は仕事をもらい続けながら、さらにAIに代替していくという構造になっていくでしょう」

だからこそ今後ビジネスで求められていく人材も変化していくと予想している。「対人関係を構築したり、戦略を描いたり、課題を解決したり、AIマネジメントをしたりといった、今までの仕事でいうソフトスキルの部分の重要性が高まっていくと考えています」

こうした生成AI導入の動きは、日本のみならず世界的に進められており、本書には海外と日本の導入事例の違いについても触れられている。

「ただ日本はまだまだ遅れているという認識は違うと思います。日本ほど電車が正確に来る国はないし、300円でおいしい食事がとれて、レストランではロボットが活躍している国はありません。そういう日本の良さ、強みに合わせて柔軟に生成AIを導入していくべきだし、政府のAI戦略会議でももっとそうした議論があってほしいと思っています」

生成AIの導入はいまや企業はもちろん、われわれの生活の変革の鍵を握っている。『生成AI導入の教科書』をまさに教科書に、生成AIが切り拓く未来について、そして今何ができるかについて、しばし考え、そして行動してみたい。

小澤健祐

Kensuke OzawaAINOW編集長

「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップ株式会社が運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。同社で生成AI活用推進プロジェクトを進めるほか、AI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーターとしても知られるなど、若手ながらAI業界で幅広く活躍する。株式会社Cinematorico/COO、株式会社テックビズ/PRディレクター、株式会社Carnot/事業戦略担当、Cynthialy株式会社/顧問、日本大学次世代社会研究センター/プロボノとしても活躍。