ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

「合理的ではないからこそ可能性がある」脳科学者・藤井直敬が語るChatGPT時代における日本人の優位性

リアルとバーチャル、オンラインとオフライン、自然現実と人工現実、現実世界と仮想空間……情報技術や脳科学の発展とともに、これらの境界線は明確になったり不明瞭になったりを繰り返してきた。2010年代に入ると、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)、人工知能(AI)、ソーシャルメディアやオンラインコミュニティなどの広がりによって、その境界線は曖昧な方向に傾いてきたといえる。

その傾向を加速するかのごとく、コロナ禍によるリモートワークの普及やオンライン教育への転換、オンラインコミュニケーションの浸透、さらにはChatGPTに代表される大規模言語モデルをベースとした生成系AIの勃興などが起きた。もはや境界線を引こうと考える行為自体が形骸化し、意味を持たなくなってきていると考えてもいいのかもしれない。

そうしたなか、脳科学者であり株式会社ハコスコの代表でもある藤井直敬氏は、「日本人にとって相性の良い時代になってきたのかもしれない」と主張する。リアルとバーチャルの境界線が曖昧になってきたことで、その境界部から様々なものが非合理的なかたちで生み出されるからだと言う。

「合理的ではないからこそ、日本人が持つフワっとした感性や感覚と合致する可能性がある」というのが藤井氏の見解だ。

INDEX

脳科学者や経営者、ときにアーティストとして「現実世界と仮想空間の境界」を探ってきた

藤井氏は、現実世界と仮想空間を隔てるものやその境界部について、脳科学者として、経営者として、そしてときにアーティストとして対峙してきたという。

特に2010年頃より10年近くにわたって探ってきたのは、現実と地続きの仮想的な世界を作り上げるSR(Substitutional Realty=代替現実)というテクノロジーを通じた、現実世界と仮想空間の間にある境界を操作する技術や可能性である。同氏は、著書『脳と生きる』のなかでSRについてこう記述している。

SRは現実との境界を曖昧にし、その隙間に仮想的な現実を差し込む認知レベルでの直接的な介入である。その介入体験によって、目の前に広がっている私たちが信じているこの世界がいかに脆弱にできているかということ、そして現実というものに絶対性がなく、脳によって作り上げられた主観的なものであることを実感できた。

そのなかで藤井氏はパフォーマンスグループのGRINDER-MAN、音楽家のevala氏とともに、オーストリア・リンツで開催されている世界最高峰のクリエイティブの祭典「アスル・エレクトロニカ(2016年)」などでも発表した「Neighbor」を含む、3つのSR作品を発表している。このNeighborについては、以下のように言語化している。

この作品では、体験者2人とダンサー2人が同じ空間を共有する。それまでの作品と同じく、現実と過去が重なり合う空間で、体験者とダンサーが手をつなぐことで身体感覚を共有しながらパフォーマンスが進んでいく。

体験者はもう1人の体験者と手をつないでいると思っていると、過去のダンサーと手をつないでいる映像とブレンドされ、さらにダンサーだけと手をつないでいる映像になる。手をつないでいる感覚は現実の体験者との間で続いていて、視覚的にその相手が複数の間を行き来することによって映像上の体験が現実と架橋されてしまう。手をつないでいる相手が、現実のダンサーなのか過去のダンサーなのか、現実の体験パートナーなのかが判断できなくなるのである。

(中略)

僕はSRを使ったこの3部作で、脳と現実の間の境界をテクノロジーの力を使って操作する技術や可能性について探ってきた。そして、その結果として私たちが所与するものとして、そして当たり前だと信じている「現実」というものについて深く考えることができるようになった。

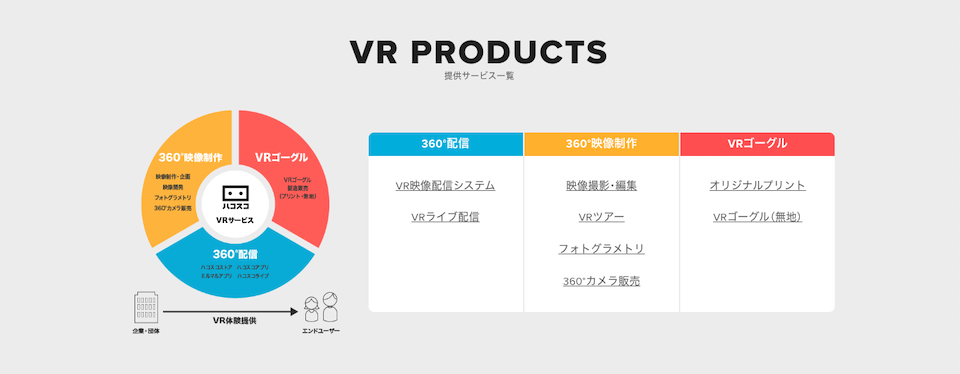

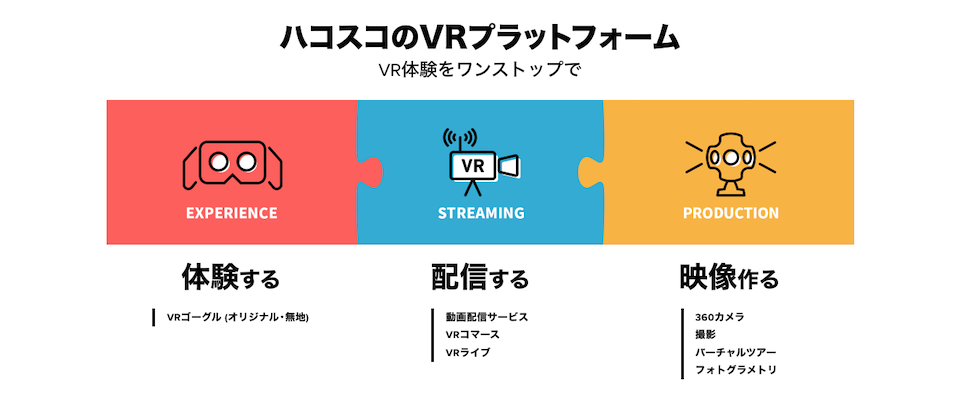

こうしたSR技術を使ったアート作品の発表と並行して、藤井氏は2014年にハコスコを創業している。ハコスコはダンボールとスマホを利用したVRゴーグルや、企業や団体のVR体験の開発を行うVRサービス、直近ではメタバースECサービス「メタストア」などを提供する、理化学研究所発のベンチャー企業である。

研究者であった藤井氏はハコスコという会社を経営するにあたって、次のようなミッションを掲げている。藤井氏は言う。

「ハコスコのミッションは『現実を科学し、ゆたかにする』というものです。ここでいうゆたかさとは、経済的な豊かさではありません」

どういうことか。

「これまでのゆたかさ(豊かさ)は、限られたリソースのなかから、いかに自分のところに持ってくるか、寄せてくるかっていう奪い合いの結果に生まれるものだった。でも僕がハコスコで追求しているゆたかさはそこではなくて、いろんなところにある境界部から生み出されてくるものです。ゆたかさは曖昧なところから生まれていました。たとえば意識と無意識の間から生み出されるもので、それは脳のなかから出てくる無尽蔵なものだったと考えています。それは誰にも止められないものであり、ゆたかさの源泉です」

〝ゆたかさ〟を追求するために、一人ひとりが改めて〝現実〟を定義づけるべき

一方で同時に考えなくてはいけないのは、境界部から生み出されるものが、より顕著に増えてきているということ。

「近年、現実世界と仮想空間の境界はどんどん曖昧になってきていて、たとえばフェイクニュースなんかも、ちょっと前まではフェイクだってすぐにわかったけれど、今はもうわからなくなってきています。ChatGPTのようなものがつくるニュースも物語も解説も、そうした曖昧さを助長しています。境界部において〝デジタル情報〟がほぼ無尽蔵で、極めて安価に提供されてきているのです」

四半世紀におよぶ脳科学者としてのこれまでの研究や、先に書いたSR技術を用いたアート作品などを通じ、現実世界と仮想空間の境界部から生み出されるものに〝ゆたかさ〟の源泉を見出していた藤井氏。他方で、生成系AIを筆頭にした新たな技術によって有象無象の〝デジタル情報〟が、境界部で非合理的に生まれてきている。そんな〝今〟だからこそ、ゆたかさを追求するためにやるべきことがあるのではないかと藤井氏は考えている。

「そのなかで〝ゆたかさ〟を追求するためには、これまで以上に〝現実〟の定義づけが重要になってくるでしょう。その現実とは自然科学的な視点でいう絶対的な1つのものではありません。一人ひとり異なるものであり、自分自身の現実とはなにかを考え続ける必要があります。それができれば、世界は常に理想に向かって創造と更新を繰り返していくのではないでしょうか」

なお、藤井氏自身、「この現実とはなにか」という問いを立て、研究を進めていくために、事業活動の傍らで、「現実科学」と名付けたテーマの研究も始めている。2018年のことだ。「現実科学」とはなにか。藤井氏は、自身のnoteのなかでこう表現している。

現実とは何かを考え、それを元に再現可能な現実を構築し、現実との差分を埋めていく作業を繰り返すことでヒトが操作することができる「新しい豊かな現実」を作ることを目指す学問です。

(中略)

現実はなにかを考え、それを操作することで新しい豊かな現実を作り上げるための思想と科学が現実科学です。それは誰もが日常的に考えて実践できるものです。

(「現実科学とは」2020年6月20日)

現実と仮想の境界を埋めるのは「視覚情報」ではなく「言葉」だった

先ほど境界部において、ほぼ無尽蔵で極めて安価に〝デジタル情報〟が提供されてきていると書いた。実は、これまでそうした境界部で非合理的に生まれるものが何なのか、捉えきれていなかったのだと藤井氏は言う。しかし、大規模言語モデルによる生成系AIの登場によって、「言葉が人工現実と天然現実の境界部を埋め尽くしているということが明らかになった」と藤井氏は考えている。

「僕はニューロサイエンスとか脳科学的な側面からアプローチするなかで、境界部を埋めるデジタル情報は〝視覚情報〟だと考えていた。でも、実はそうじゃなかった。あとから考えてみれば、言葉はあらゆるところからやってくるから、バーチャルとリアルを埋め尽くすものとして言葉があるというのは、脳科学的な側面で考えてみても一致しているといえますが……いずれにしても境界部から生み出されてくるもの、境界部を埋め尽くすものが言葉であったというのは、『大発見』だと思います」

言い換えれば、人の世界は言葉でできていたということに気づいたのが〝今〟であるといえるのかもしれない。もちろんインターフェイスとして、ディスプレイの解像度やフレームレートを上げるといったことは、人工現実を天然現実に近づけるための有効策の1つであることに違いはない。ただ、そこにあるコンテンツ(情報の中身)という側面からいえば、境界部を埋めるのはあくまで「言葉である」ということ。

「それが言葉であって本当に良かったと感じています。結局、やっぱりポイントは〝人〟だったのかと。言葉を操るのも〝人〟だし、言葉を理解して世界を作っているのも〝人〟だし、もっといえばそれは脳であるといえますが、どちらにしても〝人〟を抜きに世界はできていないから、そこが明確になったという点で良いことだと思っています」

もともと藤井氏は脳科学の研究者をしているときから、「人ってなんだろう」ということが、最も大きな問いとして持っていた。しかし、〝現実科学〟という研究をしている今は異なるという。

「現実科学を研究しているなかでは、それよりも大きな『現実ってなんだろう』という問いをもっています。現実を定義しないことには、自分を定義できないからです。逆にいえば、『現実の限界というものを理解したうえで、自分と向き合う』ということをやらないといけないのです」

日本人は悲観的になりすぎる必要はないのかもしれない

およそ5年、現実科学を標榜してやってきた藤井氏であるが、この〝境界線を埋めるもの〟が言葉であったという発見に対して、「おこがましいかもしれないけれど、むしろ時代が追いついてきてくれた感じがする」と話し、こう続ける。

「繰り返しになりますが、結局、一人ひとり全員が現実というものに対してきちんと向き合って、自分なりの納得の仕方をするということを一度やらないと、〝やられっぱなしになる〟ということ。いや、もちろん、もはや自分たちを超えた知性が自分の横に常にある状態になるので、やられてしまうことは避けられない。それはもうどうしようもないことです。でも、だからこそ〝やられっぱなし〟にならないために、できることがあると思います」

ChatGPTをはじめとする汎用的なAIなどの脳を取り巻く新しいテクノロジーは、早かれ遅かれ全員が使えるようになり、パーソナライズされたAIも持てるようになる。それは、あらがっても仕方がないということなのだ。ただ、そうした新たな時代を迎えるにあたっては、日本人は悲観的になりすぎなくてもいいのかもしれないと、藤井氏は主張する。

「自分で現実を定義したり考えたりするというのは、海外でよくある唯一神の世界観とは相容れないものです。神様はバイアスになってしまうから。自分と向き合い、自分のために生きるという前提条件さえクリアすれば、日本人は八百万の神的な発想、神様は普遍的であり、どこにでもいるというようなフワッとした世界観というか、感覚を持っているので、『境界部から無尽蔵に有象無象のものが生み出される』ということに対して納得しやすいと思います。自分の知らないところから生み出されてきてしまうことに対して寛容であり、柔軟に対処することが可能ではないかと考えています」

「世の中のみんなが、変に我慢しないで楽しく暮らせるようになるのが理想的」

藤井氏の言葉から感じるのは、"ChatGPT時代"ともいえるこれからは、日本人が活躍しやすい時代であるのかもしれないということ。

「日本人と合理的なAIとの相性は悪くないかもしれません。ご存知のように、日本人は合理的に考えることが苦手です。たとえばある企業で、事業が失敗したとします。そのときに、『なんで失敗したのか』ってAIに聞くと、『ロジスティクスの部分で欠陥があったようです』と答えたとします。すると、従来であれば社長や上司が『誰が悪いんだ』って問いただそうとしたでしょう。でも合理的なAIがいれば、『それは誰が悪いとかではなくて、その事業を計画したときには社長も含めてみんなで合意して進めたわけなので、仕方がないことです。次は失敗しないようにこういうふうにしたらどうですか?』と言ってくれるのです」

日本人が苦手とする合理的な検証や原因の追求をAIが代替してやってくれるということ。強力な右腕として、AIが活躍してくれる余地は相対的に大きいのかもしれない。

現実世界と仮想空間の境界線がさらに曖昧になっていくことで、社会はどのように良くなる可能性があるのか。藤井氏は最後にこう話す。

「世の中のみんなが、変に我慢しないで楽しく暮らせるようになるのが理想的ですよね。特に若くて才能にあふれた子どもたちが、適切な教育を受けられずにつまらない大人になっていく社会が最も人類の損失であるし、もったいないことだと考えているので、様々な技術の発展によってすべての人が必要な教育を受けられ、精神的なゆたかさに満ちた社会になっていくといいなと思います」

藤井 直敬

Naotaka Fujii株式会社ハコスコ 代表取締役社長/デジタルハリウッド大学大学院教授/東北大学特任教授

東北大学医学部卒業後、眼科医をしながら東北大学大学院にて博士号を取得。マサチューセッツ工科大学(MIT)にて研究員を務めた後、2004年より理化学研究所脳科学総合研究センターで、社会的脳機能の研究などを行う。2014年に同センターのベンチャー制度によって株式会社ハコスコを創業。現在の主たる研究テーマは「現実科学」。一般社団法人XRコンソーシアムならびにブレインテックコンソーシアムの代表理事としても活動。著書に、毎日出版文化賞を受賞した『つながる脳』(NTT出版)のほか、『脳と生きる』(河出書房新社)、『拡張する脳』(新潮社)などがある。

関連リンク

理化学研究所の理研ベンチャー制度により、脳科学者の藤井直敬が2014年7月に創業したVR/メタバース、ブレインテックサービスなどを開発・販売する実験カンパニー。2023年には本社機能をメタバース空間に移し、本社住所を東京・原宿から熱海市に移転した。

参考文献

『脳と生きる:不合理な〈私〉とゆたかな未来のための思考法』(2022年5月/河出書房新社/藤井直敬・太田良けいこ)

『日本バーチャルリアリティ学会誌 第24巻1号2019年3月』「サイエンスとアートとビジネス」(藤井直敬)