ポストコロナ社会において「オンライン」は必要不可欠なものとなった。

これからどのようにオンラインと向き合うのか、各企業や団体の取り入れ方を学ぶ。

広報担当必見「読まれる・伝わる・話題になる」プレスリリースとは? PR TIMESの中の人が解説

これまで100万件以上のプレスリリースを配信してきた、日本最大規模のプレスリリース配信プラットフォーム〈PR TIMES〉。toB、toC、業界問わず多くの企業が、自社の取り組みやサービス、開発商品を周知するために、一度は活用したことがあるのではないだろうか。

メディアは日々さまざまな企業から送られてくるプレスリリースを受け取っているが、その全てにしっかりと目を通しているわけではない。そもそもの題材の注目度はもちろん、どのようなタイトルに惹かれ、どのようなビジュアルに反応し、クリックするのか。

そして、そこからメディアに取り上げられるのはどのような内容なのか。読まれる・伝わる・話題になるプレスリリースについて、株式会社PR TIMESで企業の配信サポートやレクチャーなどを担当する吉田優氏に話を聞いた。

Web記事とはアプローチが全く異なる? プレスリリースの効果を最大限に発揮する方法

オンライン上に散らばる膨大な情報から特定の記事を見つけてもらうには、いかにコンパクトで、かつ刺激に溢れ明快なタイトルであるか、加えてキャッチーなサムネイルであるかが重要だ。

Web記事は外部配信先のプラットフォームやSNSのOGPの表示可能な文字数を意識して、だいたい27文字前後でタイトルをつけることが多い。さらに、読み手はすぐに判断して次々と別の情報へ移動してしまうため、内容もより簡略化される傾向にある。

ところが、プレスリリースのタイトルを見ると、Web記事のタイトルの傾向とは全く異なる。Web記事の2倍近くの50文字前後でタイトルをつけており、情報がぎっしり詰まっているのだ。

「そもそも読み手のモチベーションがWeb記事とは異なります。Web記事は読み手が受け身ですが、プレスリリースはメディアが取り上げるネタを探して目を通すため、どこにニュース性があるかをしっかり見極めたいと思っています。

さらに、今は情報があふれる時代なので、自社ならではの強みや特徴をはっきりと記載しないと、真新しさが伝わりづらくなってしまいます。

ですから、記事のタイトルはもちろん、内容も必要な情報は全部揃っているくらいのしっかりとしたボリュームが求められる傾向にあると思います」と吉田氏。

たとえばタイトルの出だしが「来週新作のポテトチップス発売」だと、特徴的なことが一切わからない。「この商品の特徴や、他のポテトチップスとの違いがタイトル先頭にあると良い」とのこと。

また、本文導入では伝えたい内容のサマリーをコンパクトに載せ、その直後にビジュアルを差し込み、その下にクリックしてほしい重要なリンクを入れるのがベストな構成だという。

「まずはリード部分で“5W2H”を盛り込みながら、基本情報を過不足なく書きます。

・いつ(When)

・誰が(Who)

・何を(What)

・どこで(Where)

・なぜ(Why)

・どうやって(How)

・いくらで(How much)

その下に画像を差し込むことで、視覚的に情報を補います。テキストメインのプレスリリースの中で画像は目を引く部分なので、その前後にリンクを入れるとクリックしてもらいやすいんです。さらにメディアが情報収集の時間に充てることが多い火曜から木曜の15時までの時間に配信すると、メディアとのタッチポイントが広がります」(吉田氏)

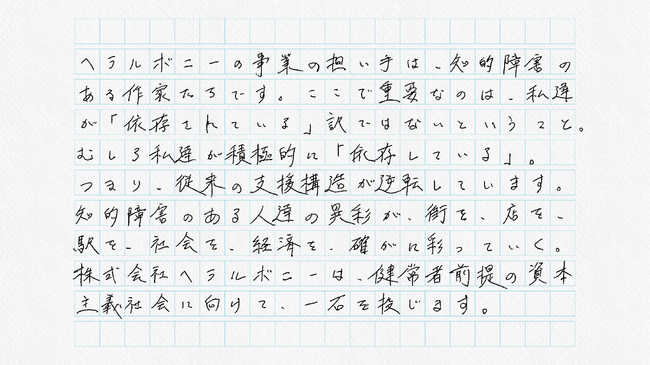

また、プレスリリースでは想いや情熱を伝えることも大切だ。知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、事業を展開する〈株式会社ヘラルボニー〉から昨年11月に発表された資金調達のプレスリリースは、なんと手書きだ。

確かにみな一様に見えて無機質で温度感が伝わりづらいタイピング文字より、手書きの方が想いが伝わってくる気がする。

「これは感情に訴えかける有効な手段だと思いました。また、このプレスリリースは、関係者が自らの名前を出してローンチするまでの紆余曲折を綴っているのですが、それにより読み手であるメディアも取材対象者が明確になるという点でも評価が高いです。

ただし、このままだと画像データなので、プレスリリースからテキストをコピーできません。そこで、メディアがすぐに記事化に取り掛かれるよう、テキストデータも別途用意しています」

メディアに対する心遣いも行き届かせることが、メディアに取り上げてもらう一つの重要なポイントなのかもしれない。

ただ、“伝えたい想い”と“読み手が知りたい情報”の不一致にも気をつけたいところ。これは「実績やデータ、数字など具体的エビデンスを提示しながら、客観的視点を意識すること」で解消できるという。

「メディアフックをどこに置くか、という点も重要視していただきたいです。自社の取り組みが社会にどう影響を与えるのか第三者視点で考えた時に、以下の要素を意識すると良いかと思います」と、教えてくれた。

【メディアフックの作り方のポイント】

・時流、季節性、トレンド

・画像、映像

・逆説、対立

・地域性

・話題性

・社会性

・新規性、独自性

・最上級、希少性

・意外性

コロナ禍で見られた“注目キーワード”やトレンドの変化

先述のポイントに加え、時流を上手に取り入れているプレスリリースの一つに、AOKIの〈パジャマスーツ〉がある。

このプレスリリースにおけるポイントはこうだ。

・新規性、独自性

・意外性

=「創業以来、類のないスーツ」「パジャマスーツ」「パジャマ以上おしゃれ着未満」

・時流、季節性、トレンド

=「マスクに次ぐ新生活様式」

・逆説、対立

・画像

=「パジャマスーツ」

画像は着用シーンのほか、着用イメージやスーツ単体の画像も用意しており、メディアが自社媒体のトンマナに合わせて使いたいものを選べるように複数用意している。

ほとんど全てのポイントを抑えているパジャマスーツ。コロナ禍でリモートワークが普及する中、これまでになかった着眼点で“ラクな着心地なのにそれっぽく見えるスーツ”は、話題を呼んだ。商品自体のキャッチーさに加えて、コロナ禍におけるニーズの高さ、そして何よりリリースの打ち方が秀逸だ。

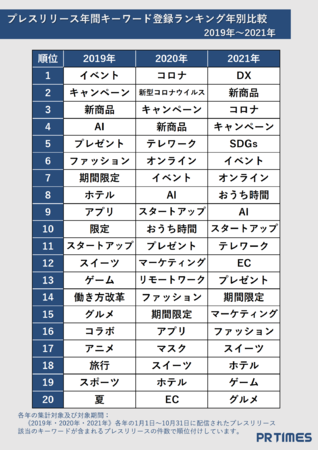

実はこの数年で、プレスリリースの注目キーワードの順位が大きく変動したという。

「コロナ前ではイベントやおでかけ、シーズナリーを想起させるものが多かったのですが、コロナ禍ではコロナに関するキーワードや、コロナの影響で加速したDX関連、外出しなくても楽しめるおうち時間などが上位に登りました。今後はメタバースやNFTが伸びてくることが予想されています」(吉田氏)

ほかにもこれまで配信したプレスリリースのビッグデータから、読まれるプレスリリースの書き方や虎の巻も同社が運営する〈PR TIMES MAGAZINE〉で公開されているので、関係者はチェックしておきたい。

吉田 優

Yu Yoshida株式会社PR TIMESカスタマーリレーションズ本部 アクティブサポート担当マネージャー

1997年9月生まれ。20年に早稲田大学商学部を卒業後、新卒でPR TIMESに入社。営業本部で様々な企業の広報・PRをサポートした経験を生かし、2021年5月から「アクティブサポート担当マネージャー」としてより能動的な支援に挑戦中。スポーツチーム・団体の広報・PR支援を行う「SPORTS TIMES」の責任者も担当する。